Kategorien

Neuheiten Sneaker Stiefeletten Stiefel HalbschuhePumps Hausschuhe Ballerinas High Heels Sportschuhe

Outdoorschuhe Pantoletten Sandalen Barfußschuhe Badeschuhe

Brautschuhe Komfortschuhe Socken Winterschuhe

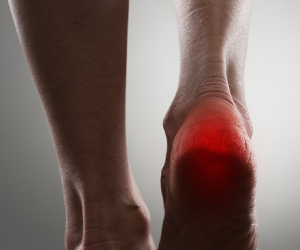

Jedes Auftreten schmerzt wie Nadelstiche oder ein Lauf über Scherben: Die kleinen Kalkablagerungen eines Fersensporns reichen oft aus, um den Betroffenen große Schmerzen zu bereiten. Die Ursachen für Fersensporne sind dabei sehr unterschiedlich.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie einem Fersensporn am besten vorbeugen und welche Möglichkeiten der Behandlung es gibt, falls es Sie dennoch trifft.

Bei ständigen Schmerzen im Bereich der Ferse ist die Ursache häufig ein unterer Fersensporn. Dabei handelt es sich um einen dornförmigen Knochenauswuchs, der sich am Fersenbein (Calcaneus) bildet. Der Name rührt von dem beim Röntgen deutlich zu erkennenden knöchernen Anbau am Plantarsehnenansatz.

Bei ständigen Schmerzen im Bereich der Ferse ist die Ursache häufig ein unterer Fersensporn. Dabei handelt es sich um einen dornförmigen Knochenauswuchs, der sich am Fersenbein (Calcaneus) bildet. Der Name rührt von dem beim Röntgen deutlich zu erkennenden knöchernen Anbau am Plantarsehnenansatz.

Der Fersensporn befindet sich auf der Fußsohlenseite des Fersenknochens und ist ein sichtbares Zeichen für eine chronische Entzündung der Plantarfaszie, einer stabilen Sehnenplatte, die die Fußknochen untereinander verbindet und das Fußlängsgewölbe ausbildet. Sie ist mitverantwortlich dafür, das Körpergewicht beim Gehen abzufedern und dadurch eine wichtige Grundlage für einen gesunden Bewegungsablauf.

Bei einem oberen Fersensporn bildet sich ebenfalls ein dornförmiger Knochenauswuchs am Fersenbein, allerdings an der Rückseite der Ferse. Die Verkalkung tritt am Ansatz der Achillessehne auf. In vielen Fällen wird ein oberer Fersensporn von einer Formabweichung des Fersenbeins begleitet, einer sogenannten Haglundferse.

Vor allem bei engen Schuhen mit hoher oder harter Fersenkappe verspüren Betroffene stechende Schmerzen am Rückfuß, der bei Belastung stärker wird. Das führt dazu, dass Abrollbewegungen beim Gehen vermieden werden.

Die Auswirkungen der Erkrankung sind jedoch sehr individuell. Auch ein deutlich sichtbarer oberer Fersensporn muss nicht zwangsläufig Schmerzen verursachen. Obere Fersenschmerzen können auch ohne einen nachgewiesenen Fersensporn verschiedene andere Ursachen haben. Für eine genaue Diagnose sollte deshalb immer ein Fußspezialist aufgesucht werden.

Die Symptome von Fersensporn und Plantarfasziitis ähneln sich sehr. Beide verursachen Schmerzen im Bereich der Ferse beim Auftreten, Stehen und Laufen – und beide treten häufig zusammen auf. Dennoch handelt es sich um zwei unterschiedliche Erkrankungen.

Eine Plantarfaszitiis ist eine Entzündung der Sehnenplatte der Fußsohle, meist entsteht sie am Sehnenansatz der Plantarfaszie am Fersenbein. Risse und Mikroverletzungen tragen ebenfalls zu Beschwerden an dem Band an der Fußunterseite bei.

Weitere Ähnlichkeiten betreffen die Risikofaktoren. In einem Großteil der Fälle gehen beide Erkrankungen auf Übergewicht und fortschreitendes Alter zurück. Auch bei der Behandlung (ausführlich siehe „Wie wird ein Fersensporn behandelt?“) gibt es Überschneidungen. Bei einer Plantarsehnenentzündung greifen Mediziner in der Regel auf konservative Behandlungsmethoden zurück: Der betroffene Fuß wird ruhiggestellt, dazu erhält der Patient Schuheinlagen und entzündungshemmende Medikamente.

Grundsätzlich entsteht ein Fersensporn, wenn die Muskelsehnen am Fersenbein über längere Zeiträume übermäßig belastet werden. Diese Überlastung führt zu winzigen Rissen an der Sehne, aus denen eine Entzündung wird. Der Körper bildet eigentlich als Ausgleich an der betroffenen Stelle Kalk.

Grundsätzlich entsteht ein Fersensporn, wenn die Muskelsehnen am Fersenbein über längere Zeiträume übermäßig belastet werden. Diese Überlastung führt zu winzigen Rissen an der Sehne, aus denen eine Entzündung wird. Der Körper bildet eigentlich als Ausgleich an der betroffenen Stelle Kalk.

Denn das Gewebe am Sehnenansatz verliert in Folge der ständigen Reizung an Elastizität. Wahrscheinlich um die auf den Fußmuskel einwirkenden Kräfte dennoch abfedern zu können und das Fersenbein zu stärken, bildet der Körper an der gereizten Stelle knöcherne Kalkablagerungen. Aus diesen Ablagerungen entsteht mit der Zeit der typische dornenförmige Fersensporn. Die empfundenen Schmerzen sind dabei unabhängig in von der Länge (im Durchschnitt beträgt sie zwischen vier und sechs Millimetern).

Die Verletzungen, die zu den Rissen am Sehnenansatz der Plantarsehnenplatte führen, können auf unterschiedliche Weise entstehen. Sowohl Druck- als auch Zugkräfte können hierfür verantwortlich sein.

In der Regel sind es längere Fehlbelastungen, die die Bildung eines Fersensporns begünstigen. Für derartige falsche Belastungen gibt es eine Reihe unterschiedlicher Ursachen. Auslöser sind zum Beispiel häufiger und ausdauernder Sport, langes Stehen am Arbeitsplatz genauso wie langes Gehen, Übergewicht oder zu harte, unflexible Schuhe mit zu hohen Absätzen oder zu dünnen Sohlen. Zwangshaltungen, die der Körper etwa bei längeren Autofahrten einnehmen muss, sind ebenfalls Gründe für die kleinen Verletzungen der Sehnen.

Dies sind weitere Ursachen und Risikofaktoren:

Neben den beschriebenen Überlastungen tragen auch individuelle Veranlagungen zu einem höheren Risiko von Fersenspornbildungen bei. Das hängt beispielsweise damit zusammen, wie empfindlich der Körper auf hohe Beanspruchung reagiert.

Insgesamt sind Frauen häufiger betroffen als Männer, mit zunehmendem Alter steigen die Fallzahlen aber bei beiden. Nach Schätzungen hat über die Hälfte der Menschen im Alter über 60 einen Fersensporn.

Übergewichtige Menschen tragen ebenfalls ein höheres Fersensporn-Risiko. Das gilt ebenfalls für Menschen, die bereits ein Fußfehlstellung vorweisen, die eine Fersensporn-Bildung begünstigt.

In vielen Fällen verursacht die Knochenveränderung durch den Fersensporn keine Schmerzen und bleibt dadurch häufig unentdeckt. Die typischen Fersenschmerzen treten meist in Verbindung mit einer Plantarfasziitis auf.

In vielen Fällen verursacht die Knochenveränderung durch den Fersensporn keine Schmerzen und bleibt dadurch häufig unentdeckt. Die typischen Fersenschmerzen treten meist in Verbindung mit einer Plantarfasziitis auf.

Beschrieben werden diese Schmerzen als stechend, wie beim Laufen über Glasscherben oder Nadeln. Bei manchen Patienten strahlt dieses stechende oder brennende Gefühl bis in die Wade aus.

Grundsätzlich gehen die Schmerzen auf die Entzündung des Gewebes zurück, das den Fersensporn umgibt. Sie treten aber zu unterschiedlichen Zeiten auf. Typisch sind

Die Schmerzintensität kann dabei variieren. Teilweise lässt der Schmerz nach, wenn der Fuß eine Zeit lang belastet wird. Je länger diese Belastung aufrechterhalten wird, desto eher nehmen die Schmerzen in der Ferse jedoch wieder zu. Beim Gehen oder Stehen gibt es deshalb häufig wechselnde Phasen mit mehr oder weniger starken Fersenschmerzen. Bei Druckausübung auf die betroffene Stelle treten ebenfalls Schmerzen auf.

Vor allem morgens nach dem Aufstehen klagen viele Patienten über die bereits erwähnten Anlaufschmerzen, die sich im Verlauf des Tages bessern. Bei anhaltender Überlastung besteht das Risiko, dass die Entzündung im Fersenbereich chronisch wird. Betroffene verspüren dann dauerhaft Schmerzen.

Der Schmerz im Fersenbereich wird häufig durch eine Begleiterscheinung des Fersensporns verursacht. Die Kalkeinlagerung tritt bei vielen Menschen in Verbindung mit einem verringerten Fersenfettpolster auf. Diese Fetteinlagerung übernimmt beim Gehen die Stoßdämpfung an der Ferse. Ein zurückgebildetes Fettpolster schützt die Nerven, Sehnen und Weichteile am Ansatz der Plantarsehne nicht mehr ausreichend, die Folge sind ebenfalls Schmerzen.

Um die Fersenschmerzen zu vermeiden, weichen viele Betroffene auf Schonhaltungen aus und verändern damit ihr Gangbild. Mit einer sogenannten Spitzfußstellung beispielsweise wird die hintere Fußsohle entlastet, weil nur noch der vordere Teil des Fußes aufgesetzt wird. Auch eine Verlagerung auf den Fußaußenrand kommt vor. Eine solche Ausweichbewegung führt allerdings zu einem seitlichen Schmerz an der Ferse und Schmerzen im Unterschenkel.

Die Grundlage für die Diagnose und Behandlung eines unteren Fersensporns ist die ausführliche Patientenbefragung. Anhand der erhaltenen Informationen werden die weiteren Untersuchungen für eine abschließende Diagnose eingeleitet.

Ziel der Anamnese ist es zunächst, angeborene oder andere erworbene Fußerkrankungen mit ähnlichem Krankheitsbild auszuschließen. Bei der Differentialdiagnose geht es darum, den Befund gegen genau diese Erkrankungen abzugrenzen. Denn auch Nervenengpässe, Achillessehnenverkürzungen, Rückbildungen des Fettpolsters der Ferse, Arthrose des unteren Sprunggelenks, Blockaden im Sprunggelenk, Stoffwechselerkrankungen wie Rheuma oder Gicht und einige andere verursachen nämlich ähnliche Fersenschmerzen bei den Betroffenen wie ein Fersensporn.

Ziel der Anamnese ist es zunächst, angeborene oder andere erworbene Fußerkrankungen mit ähnlichem Krankheitsbild auszuschließen. Bei der Differentialdiagnose geht es darum, den Befund gegen genau diese Erkrankungen abzugrenzen. Denn auch Nervenengpässe, Achillessehnenverkürzungen, Rückbildungen des Fettpolsters der Ferse, Arthrose des unteren Sprunggelenks, Blockaden im Sprunggelenk, Stoffwechselerkrankungen wie Rheuma oder Gicht und einige andere verursachen nämlich ähnliche Fersenschmerzen bei den Betroffenen wie ein Fersensporn.

Nach der Befragung fährt der Orthopäde mit einer manuellen klinischen Untersuchung fort. Dazu gehört das Abtasten sowie Bewegungsproben, um etwaige Beweglichkeitseinschränkungen zu erkennen. Eine sogenannte Dorsalextension, also ein Anziehen der Zehen zur Dehnung der Plantarsehne, kann bei einem Fersensporn beispielsweise die typischen Schmerzen auslösen.

Mit Hilfe verschiedener bildgebender Verfahren lässt sich die Diagnose präzisieren. Zu den üblichen Methoden gehören dabei:

Aus den Ergebnissen ergibt sich eine genaue Diagnose, die für die weitere Behandlung des Fersensporns notwendig ist.

Bei der Pedobarographie, der podometrischen Fußdruckmessung, handelt es sich um ein computergestütztes, dynamisches Messverfahren. Dabei wird eine sensorische Platte verwendet, um die Druckverteilung im Fuß beim Gehen und Stehen zu ermitteln.

Damit können Orthopäden schmerzbedingten Schongang, Fußfehlstellungen oder Belastungsumverteilungen feststellen. Auf Grundlage der podometrischen Auswertungen lassen sich auch die Auswirkungen von Fehlstellungen, Schmerzen, Entzündungen und muskulären Ungleichgewichten erkennen.

Bei einem unteren Fersensporn zeigt die Fußdruckmessung, inwieweit die typischen Schmerz- und Vermeidungsmuster vorliegen, die beim Auftreten und Abrollen des betroffenen Fußes entstehen.

Um einen Fersensporn zu behandeln, sind verschiedene Ansätze möglich. Ein operativer Eingriff ist dabei meistens die letzte Option, falls alle anderen Behandlungsmethoden keinen Erfolg gezeigt haben. In erster Linie zielt die Behandlung darauf ab, die Entzündung der Plantarsehne zu lindern. Wir stellen die wichtigsten Therapien bei Fersensporn vor.

Um einen Fersensporn zu behandeln, sind verschiedene Ansätze möglich. Ein operativer Eingriff ist dabei meistens die letzte Option, falls alle anderen Behandlungsmethoden keinen Erfolg gezeigt haben. In erster Linie zielt die Behandlung darauf ab, die Entzündung der Plantarsehne zu lindern. Wir stellen die wichtigsten Therapien bei Fersensporn vor.

Die Behandlungsansätze unterscheiden sich unter anderem in dem Zeitrahmen, in dem sie ihre Wirkung entfalten. Manche Methoden bringen nur kurzfristige Linderung, andere unterstützen langfristig den Heilungsprozess.

Kurzfristige Hilfe versprechen vor allem:

Am wichtigsten ist es, die auftretenden Schmerzen keinesfalls zu ignorieren. Die schnellste Hilfe verspricht deshalb der sofortige Verzicht auf weitere Belastungen bei akuten Fersenschmerzen.

Andere konservative Maßnahmen aus dem Bereich der physikalischen Therapie setzen auf ähnliche Prinzipien, die auch bei der schnellen Hilfe zu Hause zum Einsatz kommen. Diese Form der Behandlung ist in den meisten Fällen ausreichend, um eine vollständige Ausheilung des Fersensporns ohne operative Eingriffe zu erzielen.

Ein wesentlicher Aspekt zur Behandlung und Vorbeugung eines Fersensporns ist übrigens passendes Schuhwerk. Vor allem Menschen, die viel im Stehen oder Gehen arbeiten, sollten der Auswahl der Schuhe besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Hohe oder enge Schuhe begünstigen die Bildung von Fersenspornen, insbesondere wenn sie längere Zeit am Tag getragen werden. Gut gedämpftes und perfekt sitzendes Schuhwerk hingegen tut nicht nur Ihrer Ferse gut.

Die wichtigsten Punkte zum Thema Fersensporn können Sie nochmal in unserer Infografik nachlesen. Die Übersicht können Sie sich zudem als praktisches PDF im A4-Format ausdrucken:

Was hilft bei der Vorbeugung gegen einen Fersensporn? Die wirkungsvollste Prophylaxe, um der Entstehung eines Fersensporns vorzubeugen, besteht darin, Überlastungen zu vermeiden. Das betrifft körperliche Belastungsspitzen durch Sport, langes Stehen oder Gehen, Übergewicht oder unpassende Schuhe. Es kann außerdem sinnvoll sein, angeborene oder bereits erworbene Fußfehlstellungen behandeln zu lassen. Achten Sie beim Schuhkauf darauf, dass die neuen Schuhe keinesfalls zu eng oder zu fest sind.

Was können Sie zu Hause gegen einen Fersensporn tun? Gönnen Sie Ihren Füßen ausreichend lange und häufige Pausen, um sich nach Belastungen zu erholen. Dehnübungen für die Wadenmuskulatur, die Achillessehne und die Fußsohle helfen ebenfalls. Kurzfristige Linderung bei akuten Schmerzen erreichen Sie hingegen mit Kühlung oder leichter Massage. Klären Sie mit Ihrem Hausarzt oder behandelnden Orthopäden ab, ob Schmerzmittel in Frage kommen.

Muss bei einem Fersensporn operiert werden? Ein Fersensporn lässt sich in den meisten Fällen gut auf konservativem Weg behandeln. Physikalische Therapieansätze (Kältetherapie, Schallwellen, leichte Stromimpulse), Physiotherapie und orthopädische Behandlungen mit Schuheinlagen reichen in der Regel aus, um eine vollständige Genesung von einem Fersensporn zu erreichen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen rund um den Fersensporn